新居を探すとき、多くの方が気にするのが「事故物件」について。

「事故物件じゃないかな?」「事故物件が近くに無いか確認したい!」という方も結構いらっしゃいます。

今回は、事故物件の定義や告知義務の範囲・具体的な調べ方から購入のメリットとリスク・運気との関係まで徹底解説します。事故物件とは?定義をわかりやすく

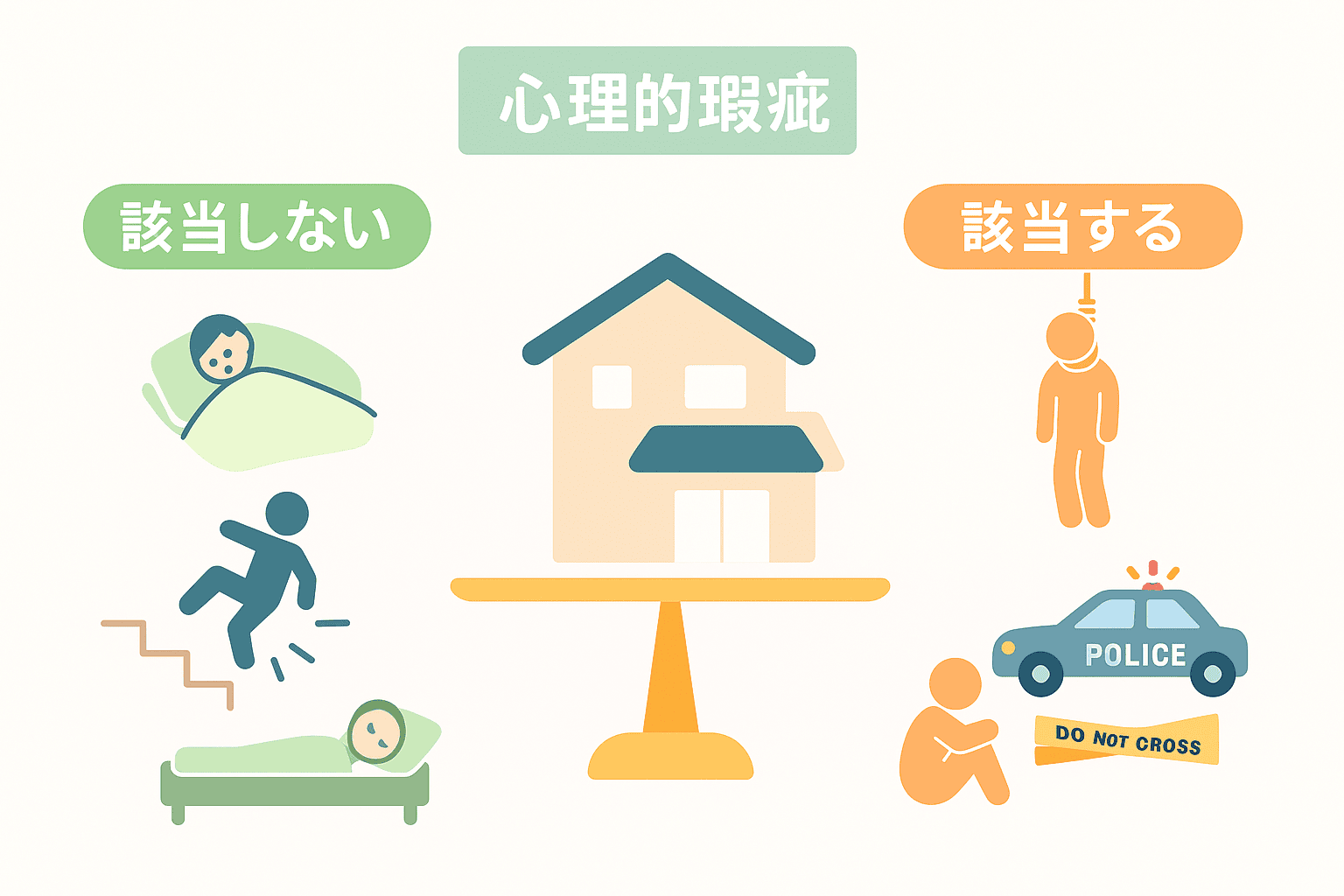

事故物件とは、一般的に「心理的瑕疵(しんりてきかし)」がある物件を指します。

つまり、その出来事を知ると多くの人が住むことに抵抗を感じるケースです。

具体的には、次のような出来事があった物件は事故物件とされています。

自殺や他殺によって人が亡くなった

火災や事故で死亡者が出た

殺人や強盗事件の現場となった

一方で、同じ「人の死」があっても、次のような場合は事故物件には含まれません。

老衰や病気による自然死

日常生活の中での不慮の事故(転倒など)

ただし例外もあります。

発見が遅れて室内が汚染され特殊清掃が必要になった場合や、警察・救急の出入りで近隣に知られてしまった場合は、心理的瑕疵と判断され、事故物件として告知義務が生じることがあります。

👉 ポイントは「心理的瑕疵にあたるかどうか」で判断が分かれる、ということです。自然死そのものでは事故物件にならなくても、状況次第で扱いが変わるため注意が必要です。事故物件の告知義務はどこまで?

事故物件の告知義務については、国土交通省のガイドライン(2021年)でルールが整理されています。基本的には以下の通りです。

告知が不要なケース

自然死(老衰・病死など)、日常生活の中での不慮の事故告知が必要なケース

自殺や他殺、火災や事件による死亡事故、社会的に影響の大きい出来事告知の期間

原則「おおむね3年」だが、事件性が強い場合や地域の慣習によっては3年以上説明されることもある告知義務を怠った場合のリスク

契約解除や損害賠償につながる可能性あり

事故物件の調べ方|契約前にできること

「自分の検討している物件が事故物件かどうか知りたい」と思う方は多いはずです。調べ方にはいくつかあります。

不動産業者に確認する

契約前の「重要事項説明」で必ず説明を受けられます。不安があれば具体的に質問しましょう。

事故物件公開サイトを利用する

一般的に有名な「大島てる物件公示サイト」は地図や住所で検索できるのが特徴です。

近隣住民に聞く

ネットに出てこない情報を得られることがあります。特に事件性が強い場合は近隣の方が知っていることも多いです。

新聞記事や登記簿を調べる

大きな火災や事件であれば、新聞や裁判記録に残っていることもあります。図書館や法務局で確認するのも有効です。

事故物件はやめたほうがいい?購入時のメリットとリスク

事故物件には「安く買える」という大きなメリットがありますが、同時にリスクも存在します。

メリット

相場より安い価格で購入できる

人気エリアでも予算内で手に入る可能性がある

デメリット

将来的に売却が難しい

借り手・買い手が見つかりにくい

居住者が心理的な抵抗を抱え続けることがある

👉 価格の安さに惹かれて決めてしまうと、後から「やめておけばよかった」と後悔するケースもあります。

事故物件は運気が下がるって本当?

「事故物件に住むと運気が下がる」と言われることもあります。

科学的な根拠はありませんが、「気持ちよく住めない」と感じる人が多いのも事実です。住まいは毎日の生活の基盤ですから、少しでも不安がある場合は避けた方が安心でしょう。まとめ|事故物件は“告知義務の範囲”を理解して冷静に判断を

事故物件は法律で明確に定義されていませんが、自殺・他殺・火災などは告知義務があり、目安は約3年です。価格の安さは魅力ですが、売却リスクや心理的な負担もあるため、最終的には「立地・価格・自分の気持ち」で判断することが大切です。